O naufrágio bilionário como verdade atuada

- IF YOU WANT TO READ THIS TEXT IN YOUR LANGUAGE, SEARCH FOR THE OPTION "Tradutor" (Translator) IN THE TOP LEFT OF THE SCREEN -

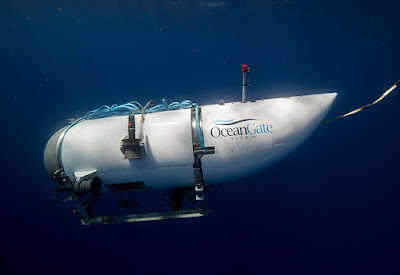

Não resisti. Mesmo me dando um tempo, um intervalo, no compromisso com este blog devido a um momento em que preciso me dedicar a alguns problemas e tarefas prementes, desobedeci a mim mesmo e escrevi o texto abaixo, pois acho que tenho alguma coisa a dizer - que articule psicanálise, arte e cultura - a respeito do desaparecimento do submersível 'Titan', com seus 5 tripulantes, quando se lançavam na aventura de visitar o Titanic naufragado no fundo do Atlântico Norte.

Antes, um pouco de informação - mesmo que ela já esteja repisada nos veículos de mídia formal e informal. Quem estava no submersível? 1) O empresário bilionário britânico Hamish Harding, que gostava de aventuras; ele já tinha viajado para as profundezas do oceano, como para o espaço também. 2) Shazada Sulaiman, outro empresário bilionário, desta vez paquistanês. 3) O filho deste último, seu futuro herdeiro, Sulaiman Dawwod. 4) o CEO da empresa responsável pelo uso do tal submersível para tais passeios, o britânico Stockton Rush, e 5) Paul-Henri Nargeolet, um mergulhador francês, experiente e supostamente especialista quando o assunto é o Titanic.

Como se sabe agora, o passeio para visitar o Titanic foi uma aventura de alto risco, uma vez que o submersível utilizado para a viagem não inspira confiança a ninguém que fique sabendo que ele era controlado por um joystick idêntico ao utilizado em videogames domésticos, além de ter de ser transportado por um navio-mãe até o local - pois esta máquina não foi projetada para ter a independência e segurança de um submarino comum. Ele era extremamente frágil, aparentemente a hipótese de que implodiu por conta da extrema pressão a que foi submetido no fundo do Atlântico é a mais sustentada pelos especialistas na área.

|

| O submersível Titan |

É preciso acrescentar, ainda, que a luz do sol não chega nas profundezas do oceano; lá a escuridão é total, de modo que, mesmo havendo janela no Titan, não seria possível ver o transatlântico afundado; por isso, havia, dentro do submersível, uma tela a partir da qual os 5 tripulantes veriam o Titanic. Qualquer um pode perceber, então, que o que eles queriam não era realmente ver o Titanic, pois isso poderia ser feito de uma tela em casa: a imagem seria a mesma. Eles queriam chegar perto do Titanic. Nele parece haver uma irresistível força de atração que pode perfeitamente ser pensada a partir do que Jacques Lacan diz da atração sexual em seu seminário sobre a transferência (LACAN, 1960-61): lá dentro se busca o que ele chamou de objeto a, causa do desejo (id., 1962-63), mas que, mais tarde, chamará também de mais-de-gozar (id., 1968-69), para indicar que se trata de um quinhão de gozo a mais, de um gozo a se capturar, a se encontrar, a se escavar ou - no caso - 'pescar', como um tesouro guardado pelo mar. Ainda hoje devem estar, nos escombros do gigantesco navio, joias, peças de ouro, moedas, restos de coisas e de gente. O Titanic parece ainda exercer sobre muita gente uma força de atração impressionante, mesmo tendo naufragado há mais de 100 anos. Sabemos o sucesso de bilheteria e premiações que foi o filme do canadense James Cameron, Titanic (1997), que levou Leonardo diCaprio a se tornar um dos atores mais famosos do mundo. O que representou o naufrágio do Titanic que ainda interessa tanta gente e guarda uma aura de mistério e interesse?

O Titanic, como aliás o filme de Cameron procurou sublinhar, foi um feito da técnica moderna que buscava impressionar. A Torre Eiffel (EIFFEL, 1889), um pouco anterior ao Titanic, foi erguida como monumento à própria capacidade de erguê-la, ou seja, mesmo que tenha sido erguida no centenário da Revolução Francesa para celebrar esta última, era também uma espécie de celebração e demonstração daquilo que a tal revolução permitiu - a modernidade. Com a Revolução, com a derrota do Antigo Regime e estabelecimento de uma república democrático-liberal, com o investimento massivo da burguesia ascendente na aceleração da Revolução Industrial, a razão científica e a técnica diretamente relacionada a ela (com destaque para a engenharia) foram elevadas ao caminho preferencial rumo ao progresso e à felicidade, primeiro no Ocidente, mas, logo em seguida, no mundo todo através do imperialismo franco-britânico (mas também, em menor escala, português, belga e italiano). A Torre Eiffel era a demonstração de que através de material industrial até então utilizado de modo não estético - ferro e vidro -, era possível rapidamente construir o edifício mais alto do mundo, celebrando assim a beleza e o otimismo do progresso técnico-científico do capitalismo industrial.

Se talvez possamos considerar o sonho de Gustave Eiffel um marco do apogeu da Belle Époque - ou seja, da época em que as burguesias das potências ocidentais prosperavam rapidamente, que a maior parte das classes médias e baixas ocidentais também apostavam no progresso da indústria capitalista como via para a felicidade na Terra -, o naufrágio do Titanic em 1912 é um marco de sua decadência, e a Primeira Guerra Mundial, que logo em seguida, em 1914, se iniciou, foi o fim deste otimismo frívolo e ingênuo que se pode ver fervilhar nas alegres telas de Auguste Renoir, ao menos para nossos olhos de 100 anos depois. Basta lermos o otimismo de Freud na reforma científica da sociedade em nome de um maior bem-estar de "Moral sexual 'civilizada' e doença nervosa moderna" (FREUD, 1908), anterior à Grande Guerra e compará-lo com o texto escrito durante a guerra atestando o baque sofrido pelo autor, "Algumas reflexões sobre a guerra e a morte" (id., 1915), e, muito mais ainda, o seu reconhecimento do trágico mal-estar que é inerente à civilização, já em 1930. A transformação do olhar de Freud não é um caso isolado - é bem mais um testemunho das transformações de avaliação de si que a civilização ocidental empreendeu do naufrágio do Titanic em diante.

|

| O transatlântico Titanic |

O Titanic foi apresentado com a propaganda de que seu tamanho descomunal e todo o luxo de sua decoração interna espelhavam as realizações mais esplendorosas do progresso técnico da indústria capitalista moderna. Era, novamente, um monumento de demonstração e celebração da prosperidade das potências capitalistas envolvidas no projeto. França, Reino Unido e Estados Unidos da América, desfrutariam, com ele, de um laço e uma aproximação, através do Atlântico. Este laço sinalizaria o espaço onde o progresso desfilava, magnânimo e luxuoso. Como se sabe, a propaganda dizia que o Titanic era imbatível, absolutamente protegido contra naufrágios, seu tamanho e força seriam os fiadores dessa espécie de otimismo materializado. Como se sabe também, o Titanic naufragou em sua primeira viagem, levando à morte, no mar gelado do Atlântico Norte, 1514 passageiros, muita gente pobre, mas também a fina flor da alta burguesia ocidental, milionários que acreditaram naquele sonho.

O que o tornou notícia de jornal impactante e inesquecível não foram as 706 mortes de pobres, afinal, isso já ocorria, com certa regularidade, na vida cotidiana, devido às condições de trabalho precárias, anteriores a quaisquer leis trabalhistas em que nos pautamos hoje; estamos falando de uma época de crianças e mulheres mineradoras (HALL, 1987), de tempo de trabalho diário, na indústria, bem acima das nossas oito horas, de poluição, lixo e sujeira não combatidos nas áreas pobres das cidades, de guerras imperialistas frequentes (nas quais os soldados rasos eram sempre recrutados nas classes baixas [HOBSBAWN, 1987]): o pobre 'podia' morrer cedo em acidentes e catástrofes. Mas 325 pessoas muitíssimo ricas e 285 de classe média, além de 908 tripulantes, também morreram no naufrágio do Titanic: as mortes destes representantes do poder, do progresso e do otimismo característicos do capitalismo liberal da Belle Époque somadas ao naufrágio em si daquela proeza técnica dos estaleiros de ponta indicaram o naufrágio de um modo de interpretar e viver a modernidade.

As artes, um pouco antes ou concomitantemente ao naufrágio do Titanic, já sinalizavam, através de um estilo decadentista, um mal-estar em relação à modernidade, concebida como caminho em direção à riqueza, ao progresso, à justiça e à felicidade. Na literatura, Oscar Wilde (1890), Thomas Mann (1901) e Marcel Proust (1908-22), cada um à sua maneira, revelaram a frivolidade, a futilidade, o misto de ingenuidade, arrogância e cinismo que bem caracterizavam a elite burguesa liberal ou nobre-decadente daqueles tempos. Outros autores, como Victor Hugo (1862), Robert Louis Stevenson (1886) ou Franz Kafka (1912), preferiram mostrar, ao contrário, as condições deploráveis em que se encontravam as classes médias e pobres, mesmo que estas também apostassem - tal como os ricos - no enriquecimento como caminho para a felicidade. Nas artes plásticas (incluindo aí a arquitetura) é possível perceber também este mesmo movimento: a frivolidade das elites está bem materializada no estilo Art Nouveau, enquanto as condições deploráveis das classes médias e pobres pode ser encontrada na arte de Van Gogh e no expressionismo alemão (por exemplo, em Ernst Ludwig Kirchner ou em Georg Grosz).

|

| Cena de rua de Berlim (Georg GROSZ, 1931) |

Pois bem, os bilionários que naufragaram ao querer chegar perto do Titanic, em 2023, utilizando desta vez, não de uma proeza da engenharia contemporânea para lá chegar (eles teriam dinheiro para alugar ou comprar um submarino decente, mas não quiseram: o risco interessava), mas, ao contrário, um submersível que parece tão frágil quanto um de brinquedo, estavam tão fascinados pela história e simbologia do Titanic que se arriscaram a morrer tal como aqueles corpos que congelaram num mar cheio de icebergs. E tudo indica que morreram. Novamente, as mídias acompanharam o ocorrido destacando-o com manchetes, tempo e espaço em suas coberturas dignas das do naufrágio do Titanic: mais de 100 anos depois daquele naufrágio, é novamente a morte de bilionários o que afeta a sensibilidade do mundo não mais liberal, mas sim neoliberal. Sabemos que se uma embarcação com 5, 10, 200, 300 pobres afundasse, não geraria tanta atenção ou comoção fabricada - porque isso não é uma hipótese, tais naufrágios estão realmente ocorrendo aos montes no Mediterrâneo hoje em dia, a cada vez que refugiados miseráveis de países pobres tentam chegar à Europa em balsas improvisadas.

Mas como a psicanálise nos ensina (FREUD, 1895, 1900; LACAN, 1971-72), a repetição de uma experiência não é idêntica à experiência, porque a repetição é pautada no registro, na memória da experiência - e o registro, a memória, o significante, não é a coisa, de modo que o suposto gozo da experiência se experimenta como perdido ou inexistente. A passagem ao ato, por partes dos bilionários do submersível, é uma repetição e, por isso, oportuniza um novo sentido à morte no Titanic. Para apresentar minha hipótese de sentido, pretendo - por incrível que pareça - me pautar num dos diversos memes e vídeos cômicos que recebi a respeito desta história.

Recebi, por Whatsapp, um vídeo interessante de um tiktoker (sim, pelo visto, dá para encontrar algo que valha alguma coisa até mesmo no Tiktok!): no brevíssimo vídeo o rapaz comenta que, por algum motivo, a vida de alguns milionários ou bilionários é sentida por eles próprios como sem emoções e que, por essa razão, eles inventam aventuras de alto risco para si mesmos para poder ter, eles também, a experiência neoliberal do sonho de autossuperação, de vitória diante de um obstáculo importante, correndo, assim, riscos reais de morte simbólica ou real. Bilionários que vão para o espaço num foguete fálico, como Jeff Bezos, correm o risco real de irem pro espaço! Bilionários que demitem centenas de pessoas de uma vez, o fazem porque podem, mas, ao mesmo tempo, sentem o frisson de, ao mesmo tempo poder e estar se arriscando diante da reação que virá por parte da mídia, dos empregados, dos consumidores, da Justiça; testam seus limites - é o caso de Elon Musk, com os funcionários da Twitter. Escassez auto-induzida, excesso cada vez mais astronômico, festas cada vez mais grandiosas, aventuras que põem finanças, reputação ou mesmo o organismo vivo em risco, volta e meia, aparecem nas manchetes ligadas a milionários ou bilionários: sejam eles atletas esportivos podres de ricos, grandes empresários, fazendeiros, banqueiros etc. Escalar o Everest, nadar com tubarões, abuso de drogas pesadas, sexo grupal sem preservativo, compras e vendas ousadíssimas nas bolsas de valores ou no mercado de arte etc.

|

| O foguete fálico que levou Jeff Bezos ao espaço |

Em suma, o argumento do rapaz coloca a aventura subaquática de visita ao Titanic no rol de ousadias arranjadas para experimentar excitação e poder de superação que estão de um modo ou de outro presentes nas vidas daqueles que não foram obrigados a passar por isso para conquistar seu ganha-pão, sua estabilidade econômica ou seu reconhecimento social. Não sei se o tiktoker é nietzscheano ou não, mas é exatamente este o argumento do filósofo alemão para defender que a vontade de potência é a força fundamental que nos move. Em sua obra póstuma, exatamente intitulada A vontade de potência (NIETZSCHE, 1900), pode-se ler que a vontade de potência sempre procura por resistências, obstáculos, pois a superação é prova da potência, que sempre quer mais, quer ir além. Nietzsche chega mesmo a criticar a ideia (que em psicanálise se subentende no princípio do prazer) de que buscamos o prazer e evitamos o desprazer, mostrando como os poderosos das elites não se acomodam na prosperidade e no prazer; eles, ao contrário, procuram se testar diante de obstáculos, eles procuram o desprazer - pois, o que importa, é excitar e atualizar sua vontade de potência.

Após ter separado o princípio do prazer da busca de satisfação pulsional (FREUD, 1924), pode-se dizer que Freud, de certo modo, se aproxima do argumento nietzscheano. Em Mal-estar na civilização (id., 1930), por exemplo, reconhece que o prazer é uma experiência do contraste, que com muito tempo vivendo algo que foi prazeroso, a vivência deixa de ser prazerosa e, por isso, procuramos o desprazer para reconquistar o prazer. Some-se isso à sua hipótese de que diante da experiência dolorosa do trauma, o aparelho psíquico trabalha além do princípio do prazer (que, na verdade, é um aquém), testando sua capacidade de dominar a experiência, de metabolizá-la (para usar um termo freudiano [1920]) e encontraremos, em Freud, uma teoria de que buscamos prazer, mas também - e, fundamentalmente -, ao nos pôr em risco, dominar, nos assenhorar ou, ao menos, nos habituar a uma experiência.

Psicanaliticamente falando, portanto, repetir é um esforço de elaborar uma experiência, de tentar dominá-la, ou, ao menos, de se amparar do efeito de susto pelo desgaste da surpresa em clichê. Desse modo, não basta indicar que os magnatas mortos nas profundezas do oceano na última semana buscavam alguma aventura que gerasse prazer numa vida tornada entediante pela falta de desafios, pela falta de falta, pelo fato de, como Lacan pontua, o rico não pagar o preço de nada (LACAN, 1968-69). É preciso, ainda, sinalizar que a aventura da vez - correr o risco de morrer junto do Titanic (não vê-lo, mas sentir sua presença, ao menos) -, talvez tenha sido a passagem ao ato de uma verdade quando não se encontrou mais (por conta do tédio acima mencionado) recursos simbólico-imaginários para metaforizá-la (LACAN, 1962-63): a sensação de que a opulência obscena dos bilionários no cenário neoliberal está fadada a afundar tal como a dos milhardários no cenário liberal de 100 anos atrás também naufragou no século XX - com a Revolução Comunista na Rússia, com o crescimento de outras esquerdas seja revolucionárias ou reformistas, com a invenção das leis trabalhistas, com o desencanto com o progresso, com Keynes, com diversos posicionamentos críticos à modernidade como via para a felicidade, na esquerda e na direita (de Freud aos fascistas, de Lenin a Komeini, das vanguardas artísticas modernistas a Foucault, do reacionarismo religioso ao cosmopolitismo anti-imperialista, dos hippies aos punks etc.).

Teria sido melhor - talvez tenham sonhado nossos bilionários recém-falecidos -, ter morrido no Titanic, afinal, a elite econômica que lá morreu, morreu numa época em que o otimismo da felicidade no progresso não tinha sofrido abalos sísmicos, só arranhões, a burguesia endinheirada ainda achava que podia desfilar sem medo. Hoje, além dela transmitir o discurso de que seu lugar é justo e traz o bem e o progresso, percebe que seu discurso já 'não cola tanto', por isso, ora se esconde, ora vive sua opulência como exotismo, ora a vive como imposição prepotente, sem a elegância e a altivez dos grã-finos que afundaram no oceano. A ostentação de hoje é muito diferente daquela - enquanto aquela buscava se expressar como charme, finesse e sofisticação, a de hoje, insegura pelos eventos que marcaram o século XX, ostenta agressivamente, truculentamente. Morrer ali, juntinho do Titanic, é ser um deles e não um de 'nós'. É tentar apagar a memória do que passou a ser um bilionário depois que a Belle Époque se foi: alguém que é ídolo e admirado por uns, mas também um verdadeiro inimigo público para outros; alguém que sabe que a situação econômica que lhe permite ser bilionário e um bilhão de pessoas serem pobres é algo que deve naufragar - melhor é viver a morte nas profundezas geladas do Atlântico como último frisson, último ato de domínio sobre o iminente futuro - ato diferente da eutanásia apenas no ponto em que ainda se capricha, na morte marinha de Harding e dos Sulaiman, em gozar - experiência imajada por aquele grande depósito de gozo opulento mumificado no fundo do mar: o Titanic.

p.s.1: Há pouco tempo publiquei neste blog um artigo a respeito da fúria dos Titãs, a banda de rock nacional. Ali lembrei ao leitor quem eram os titãs na mitologia grega e aqui relembro que os titãs foram derrotados por Zeus e aprisionados por ele nas profundezas da Terra. De lá querem sair para se vingar. E não é que tanto o Titan quanto o Titanic foram também parar nas profundezas, dessa vez do mar? Agora Titan se junta ao Titanic para, como ele, volta e meia retornar das profundezas, como o recalcado (FREUD, 1915), para nos lembrar que não importa se há opulência e gozo de poder extremo, ainda assim, tudo pode afundar.

p.s.2: Se, como escrevi, na Belle Époque houve artistas que já sinalizaram, através de suas obras, a frivolidade opulenta das elites, hoje as coisas são diferentes. Zigmunt Bauman mostra que as quantias estratosféricas negociadas no mercado das obras de arte contemporâneas mostram bem mais que os valores atribuídos às obras de arte, o que condiciona suas próprias produções, parecem repetir o funcionamento das bolsas de valores, do jogo arriscado - mas nem tanto - com que os bilionários brincam de correr riscos e sentir o contraste desprazer-prazer (BAUMAN, 1998). Dito de outro modo, a chamada arte contemporânea estaria voltada para servir de jogo de sensações na fruição e na negociação mais do que sustentar um papel crítico em relação à ordem que a sustenta. Talvez, mesmo assim, ao menos na arte milionária do cinema, no entanto, seja possível encontrar aqui ou ali a força crítica outrora presente nas artes plásticas e na literatura. Menciono aqui dois filmes com essa força de revelação do decadentismo pós-moderno (exatamente por serem populares e hollywoodianos eles têm importância no argumento), mas há, certamente, outros: O lobo de Wall Street (SCORSESE, 2013), estrelado pelo mesmo diCaprio de Titanic e o filme de super-heróis, da Marvel, Homem de Ferro (FAVREAU, 2008). Ou seja, mesmo onde a arte é puro negócio, ainda é possível dizer a verdade.

|

| Cena de O lobo de Wall Street (Martin SCORSESE, 2013) |

Muito bom! E os bilionários ainda forçaram a despesa de milhões quando ainda havia esperança de resgatá-los. Que venha a Revolução!

ResponderExcluir