Um sopro só não faz furacão

- SE VOCÊ QUISER LER ESTE TEXTO EM SEU IDIOMA, PROCURE A OPÇÃO "TRADUTOR" (TRANSLATOR) NO CANTO SUPERIOR ESQUERDO DA TELA -

Retorno de férias, como muita gente, siderado pela grande quantidade de acontecimentos marcantes que se enumeraram do início de dezembro de 2022 até a primeira semana de fevereiro de 2023. Desde a vitória da Argentina na Copa do Mundo, passando pela morte de Pelé, até eventos mais intensos e de maior importância ética e política como a posse de Lula, a tentativa de golpe de Estado por parte de neofascistas em 8 de janeiro, a tragédia com cheiro de genocídio dos ianomami e a baixaria política envolvendo figuras como Marcos do Val, para mencionar o que primeiro vem à mente; provavelmente devo ter esquecido de alguma coisa. Hoje não tratarei de nada disso, no entanto, ao menos diretamente. Pode ser que ao longo do ano encontre inspiração para falar desses assuntos.

Por hoje, antes de tudo, ainda acho que dá tempo de desejar um feliz ano novo para todos meus leitores. E o texto de hoje é motivado mesmo pelo desejo. Diante de forças destrutivas ou melancólicas, o melhor é afirmar o desejo, como Freud já nos propunha (FREUD, 1916). Por isso, escreverei a respeito de um documentário, que carrega a força de verdade de uma ficção, que assisti nos últimos dias em um serviço de streaming. Apesar de ter visto agora, o filme é de 2019, assinado por Martin Scorsese - Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story. O termo story costuma ser traduzido em português por algo como 'conto'; insinua uma ficção, um sonho, uma fantasia - e é isso que exploraremos. A psicanálise nos ensina que é a fantasia o nosso modo de sustentar um desejo diante da aridez do mundo (LACAN, 1958-59).

O grande diretor ítalo-americano recolheu imagens de registro da turnê Rolling Thunder Revue do poeta-trovador Bob Dylan, ocorrida em 1975, bem como muitas cenas de bastidores, e construiu um filme que registra um certo tempo em que o sonho, o desejo e a utopia animavam o espírito crítico da contracultura. O que há de interessante nesta turnê para se ver hoje em dia é, exatamente, que ela não foi como as outras turnês de astros do rock mundial de seu tempo (e ainda de hoje), nas quais o artista roda o país e/ou o mundo fazendo concertos para divulgar seu trabalho e satisfazer multidões com grandes hits.

A Rolling Thunder foi organizada de modo diferente. Os shows sempre ocorriam em auditórios ou teatros pequenos, priorizando cidades pequenas, cobrando ingressos baratos. A divulgação era feita quase instantaneamente, poucos dias ou horas antes dos concertos. A ideia era que pessoas com uma vida comum, ordinária, que pouco ou nunca foram a um show de Bob Dylan, aparecessem e assistissem a um espetáculo menos engessado, mais livre e irreverente.

O termo espetáculo vem bem a calhar aqui. O formato do concerto diferia bastante do que Dylan fez antes. Não era apenas um concerto de folk, blues e rock. Era quase um happening que Dylan quis definir como uma espécie de apresentação de um circo de variedades itinerante. Porém, não se vê ali nada de engolidores de espadas, trapezistas ou domadores de leões; no lugar disso, apesar do cenário, do figurino e da estética lembrarem a dos espetáculos itinerantes e mambembes, estavam no palco Bob Dylan e uma série de artistas que se empolgaram com o projeto e foram aos poucos se somando à trupe de modo espontâneo e ao longo dela. Por exemplo, acompanhando Dylan está o guitarrista Mick Ronson, que ajudou David Bowie a estourar como Ziggy Stardust poucos anos antes; a poetisa e cantora Patti Smith; a violinista cigana Scarlet Rivera (namorada do cantor da banda Kiss, Gene Simmons) também estava lá; o poeta beatnick Allen Ginsberg também participa; o dramaturgo e ator Sam Sheppard idem, bem como a ainda adolescente Sharon Stone e as cantoras folk Joan Baez e Joni Mitchell.

Numa rápida pesquisa na internet, é fácil descobrir que, além dos nomes já citados, outras importantes figuras que não aparecem no filme, também participaram da turnê em algum momento: o brilhante cantor, compositor e multi-instrumentista Stevie Wonder e o ator e diretor de cinema Dennis Hopper são dois exemplos de destaque.

O que levou toda essa gente a se juntar e topar fazer esse tour que não rendeu lucros financeiros a ninguém? Não se tratava de artistas desconhecidos querendo aparecer desesperadamente. Não se pode dizer isso de Dylan, Ginsberg ou Stevie Wonder de modo algum. E o que levou Scorsese a fazer esse documentário em 2019 relembrando algo ocorrido há muitos anos?

Minha hipótese é que a resposta para as duas perguntas se esclarece se focarmos em algo que o filme registra que ocorreu durante aquela turnê: a composição, por parte de Bob Dylan, da canção Hurricane (DYLAN, 1976). Não que o filme seja sobre a canção, mas sim que a canção deixa nítidas as ideias que tornaram a turnê e o filme ganhar existência.

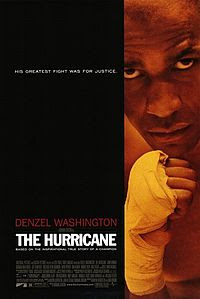

Apesar de a canção ser bem conhecida, preciso considerar que muitos leitores não a ouviram ou leram sua letra. Se trata de um retorno de Dylan, após anos, às canções de protesto. Poema brilhante, com o sedutor e rascante violino de Scarlet Rivera (que combina com a voz também rascante do Nobel de Literatura) e arranjo enxuto, o destaque é a mensagem direta da música - que difere de letras enigmáticas como a de All along the watchtower (DYLAN, 1968). E qual é a mensagem facilmente compreensível - e propositadamente facilmente compreensível - por qualquer um? Um acontecimento real: a prisão do pugilista Rubin 'Hurricane' Carter por triplo homicídio. Carter é negro e foi preso por isso, ele nada tinha a ver com os crimes, é inocente. Sua prisão foi mais um capítulo do brutal e histórico racismo estadunidense contra negros que sistematicamente lota as prisões de homens de pele escura, em clara desproporção à quantidade de indivíduos negros entre a população livre daquele país. A população livre é majoritariamente branca, a população carcerária é majoritariamente negra. Denzel Washington interpretou, anos depois, Carter no bom filme Hurricane - o furacão (JEWISON, 1999), no qual sua história é recontada, para quem tiver interesse nos detalhes da tragédia vivida pelo pugilista. Interessante registrar que tanto o estadunidense Bob Dylan quanto o canadense Norman Jewison (o diretor do filme com Denzel Washington), são judeus (o nome real de Dylan é Robert Zimmermann): voltaremos a isso mais à frente.

O negro é reiteradamente o bode expiatório, pintado como indivíduo perigoso naquele país, os Estados Unidos da América, - mas será só naquele país? Parece que o filme e a música interessam também a nós brasileiros, por algum motivo...óbvio...

Hurricane não foi somente composta naquela turnê, mas foi executada nos shows daquela turnê, inclusive em apresentações para o público carcerário e mostrada ao próprio Carter. O nome da turnê, Rolling Thunder, segundo o documentário de Scorsese, foi escolhido quase ao acaso por Dylan, ao ver uma tempestade no céu. Mas Rolling Thunder era também o nome de um líder espiritual-medicinal indígena estadunidense (aqui diríamos que era um xamã, um pagé, um feiticeiro ou algo parecido). E por isso mesmo Dylan fez questão de que em sua turnê fizessem também uma apresentação na comunidade liderada por Rolling Thunder. O filme registra seus encontro com o líder espiritual como uma experiência de reconhecimento mútuo, de respeito e de afirmação do laço entre as partes. Enfim, a Rolling Thunder foi uma experiência contracultural que pôs em contato, ou melhor, em aliança e comunidade, gente considerada muito diferente entre si naquele país: brancos, índios, negros, ciganos, judeus, ingleses, canadenses, latinos, artistas. Este contato foi intencional, esta aliança foi intencional. Um judeu que gosta de música folk de brancos e blues de negros escreveu sobre um negro preso injustamente por brancos naquele contexto intencionalmente. Rolling Thunder expressou um sonho, um desejo de que houvesse encontro entre partes, um desejo movido pela escuta da dor do outro.

Scorsese, ao realizar o filme de 2019, apenas incluiu mais um grupo na comunidade sonhada, representado por ele mesmo - os ítalo-americanos, também, como os judeus, brancos considerados não tão brancos assim naquele país. Mas o fato de o documentário ter sido feito em 2019 não é irrelevante; ele foi feito na época do governo de Donald Trump, figura que flertou e flerta com grupos supremacistas brancos. Foi uma intervenção no cenário político daquele país (que ainda não mudou muito) buscando reanimar o sonho contracultural da década de 1970. Não por acaso o filme destaca até mesmo o interesse do presidente da época, o democrata Jimmy Carter, pelas letras de Bob Dylan.

Vivemos em um tempo em que as lutas minoritárias (mesmo quando as minorias são em número maiorias, como as mulheres ou os pobres no mundo, e, no Brasil, os negros também) não parecem fazer uma aliança tão forte como aquela tentada pela Rolling Thunder Revue. O fato de Dylan ser judeu, nesse sentido, parece importante: a condição de judeu permite que, ao mesmo tempo, o indivíduo, cedo na vida, se reconheça como minoria e, ao mesmo tempo, possa circular entre os brancos, de modo diferente dos negros. Não está dado à vista que alguém é judeu, diferentemente da condição do negro.

O racismo antissemita, no entanto, marcou e marca de modo indelével a existência de quem é reconhecido e/ou se reconhece como judeu para que esses sujeitos desconsiderem o que passam os índios, ciganos ou negros diante do olhar, do discurso e da conduta dos brancos.

Talvez não seja por acaso que o judeu Freud tenha dado ênfase crucial ao desamparo fundamental que está na base de nossa constituição psíquica (FREUD, 1930). Este conceito sinaliza o fato de que nenhum humano é autossuficiente, de que todos nós constituímos nosso eu de modo a tentar garantir o amor dos outros. Sem o outro humano, estamos miseravelmente desamparados diante de nossas pulsões e diante da realidade externa. É o outro humano quem nos acolhe, nos investe de desejo e dá sentidos à nossa existência. O explícito desamparo do povo judeu, na história europeia, diante das perseguições raciais e religiosas, ensinou a ele que o único modo de existência é através de laços, do acolhimento entre pares, da aliança através do reconhecimento mútuo como vulneráveis. Se a situação dos judeus era evidente, a dos outros europeus nem sempre - mas Freud sinalizou o desamparo como fundamento da condição humana.

Uma experiência de análise deve nos levar a nos defrontar com este desamparo de base. Reconhecer o quanto nosso eu não é autossuficiente e o quanto sofremos e sacrificamos desejos e prazeres por amor e por segurança é assunto central de qualquer análise que faça jus a esse nome. Reconhecer a falta constituinte de nossa subjetividade, o que nos mantém desejantes aliás, tem por consequência destituir o sujeito de uma posição seja solipsista seja narcísica para que ele acolha o outro que há em si (o Inconsciente, as pulsões) e também o outro externo como alguém marcado pela mesma condição: a de sofrer miseravelmente diante de outro humano, na busca de amparo e reconhecimento.

O reconhecimento do desamparo é condição da escuta do psicanalista. Este reconhecimento pode não vir através da análise, mas nela ele advém. É ele o que permite que grupos minoritários possam se posicionar como irmãos em suas lutas. É evidente que o que um negro passa não é idêntico ao que passa um judeu ou um homossexual, mas todos são fortemente marcados pela condição do desamparo forçado pelas forças excludentes e discriminatórias. Todos somos desamparados e tentamos esquecer, nos defender disso mas há aqueles que são impedidos de se defender desse desamparo, são obrigados a vivê-lo em carne viva.

Mesmo aqueles que pareceriam socialmente amparados, como os brancos cristãos heterossexuais de classe média, também estão nos recônditos de suas subjetividades atravessados por esse desamparo fundamental, mas encontraram na cultura defesas contra tal condição frágil. Há assim, sempre, a possibilidade de mesmo esses seres humanos, por ocasião do que viveram em família ou em outros grupos, por análise ou seja lá por que motivo, se depararem com seu próprio desamparo e, em seguida, ver e escutar o sofrimento alheio de outro modo. Talvez a grande participação de brancos nas manifestações por ocasião do assassinato - por parte de um policial também branco - do negro George Floyd, em 2020, tenha algo a ver com isso: um governo com discurso e políticas tão excludentes quanto o de Donald Trump torna muito mais gente desamparada, não reconhecida em sua dignidade de ser humano.

No Brasil, o recrudescimento do fascismo pode, potencialmente, produzir algo como a Rolling Thunder Revue ou as passeatas "Black lives matter" nos E.U.A.: o reconhecimento do desamparo mútuo diante de forças repressivas e violentas, a necessidade de acolhimento coletivo por parte de grupos minoritários diferentes, como negros, indígenas, artistas, judeus (com a adesão de brancos desamparados também) e uma soma estético-política de forças para afirmar o encontro, o respeito, a multiplicidade. Ao menos este parece ter sido o desejo de Dylan, o de Scorsese...e é também o meu.

Como Dylan escreveu no seu primeiro grande sucesso: "A resposta, meu amigo, está soprando [blowing] no vento" (DYLAN, 1962, tradução minha). Cada voz, cada sopro de um movimento minoritário faz vento. Mas se todos sopram juntos teremos um furacão (hurricane) que não se pode mais parar.

Muito bom, Pedro, obrigada. O filme é maravilhoso

ResponderExcluirBom recomeço, Pedro, com este texto tão potente quanto à ideia de um “furação coletivo”🥰

ResponderExcluirParabéns Pedro, com este texto tão potente quanto à ideia de um “furacão coletivo🥰

ResponderExcluirEsse tema da aliança entre lutas minoritárias é realmente crucial hoje em dia e enredado em contradições políticas muito marcadas, que influem no fôlego e na imantação entre elas. Questão importantíssima.

ResponderExcluirVP

Agradeço aos comentários. Os autores estão anônimos, exceto VP.

ResponderExcluirSigamos pautando nossa ética e nossa luta no desejo!