O professor é o mestre?

- SE VOCÊ QUISER LER ESTE TEXTO EM SEU IDIOMA, PROCURE A OPÇÃO "TRADUTOR" (TRANSLATOR) NO CANTO SUPERIOR ESQUERDO DA TELA -

Dia 15 de outubro é o dia do mestre, do professor, no Brasil. Este blog, vale lembrar, é uma atividade de extensão universitária minha - ou seja, escrevo aqui de um lugar: o de professor universitário. Tendo em vista que, na semana que se inicia hoje, ocorre a Agenda Acadêmica da UFF e que nela participarei de uma mesa-redonda com as colegas Nilda Sirelli e Thaís Klein a respeito do ensino da psicanálise nas universidades, o tema do meu texto de hoje é: como ser professor e transmitir a psicanálise?

Eu havia pensado em escrever algumas notas a respeito, ainda, do processo eleitoral para presidente, as lutas das campanhas eleitorais do segundo turno e a respeito do primeiro debate entre Bolsonaro e Lula após o resultado do primeiro turno. No entanto, fiquei profundamente comovido com diversas mensagens que recebi de alunos e ex-alunos, no dia 15 de outubro, de gratidão, reconhecimento e aposta nos nossos encontros. Quero, portanto, valorizar a potência do encontro e o texto abaixo pode ser lido como um agradecimento aos agradecimentos.

|

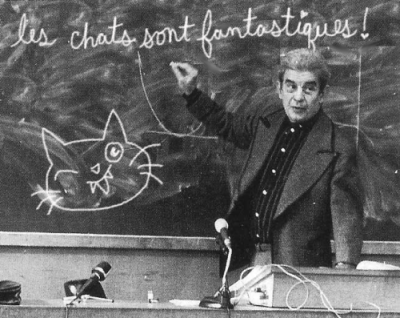

| Lacan em seu ensino |

Para tratar desta discussão é difícil não evocar as ideias desenvolvidas por Jacques Lacan em seu O seminário livro 17: o avesso da psicanálise (LACAN, 1969-70), afinal, pode-se compreendê-lo como uma elaboração realizada pelo psicanalista tendo em vista os acontecimentos de maio de 1968 na França. Como se sabe, mesmo que maio de 1968 tenha sido também um acontecimento operário, artístico e de costumes, foi, antes de tudo, a eclosão de uma crise no ensino, nas relações entre professores e alunos, nas relações de poder que participam da transmissão do saber, no lugar de poder que certos saberes tinham, na suposta neutralidade - ou superioridade - que a academia teria em relação à sociedade etc.

Maio de 1968, nesse sentido, se alinha a diversos movimentos críticos da cultura ocidental hegemônica na época (a contra-cultura), como o movimento negro, o movimento feminista, as lutas descoloniais, as lutas contra o capitalismo, o rock'n'roll, a música de protesto, grande parte da MPB da época, o movimento beatnick, o movimento hippie e, mais tarde, os movimentos punk e gay (o qual ainda mais tarde se ampliaria em movimento LGBTQIA+).

|

| Uma das passeatas ocorridas no Maio de 1968 em Paris |

Lacan se ocupou, no seminário mencionado acima, de posicionar a psicanálise em relação ao que vinha acontecendo na cultura de modo gritante ao menos desde 1968 e, ao mesmo tempo, pensar a psicanálise a partir daquela realidade. A psicanálise faria parte da contra-cultura ou era um representante da cultura hegemônica? Ao dar prosseguimento a algumas ideias já trabalhadas no ano anterior (LACAN, 1968-69), formula os famosos quatro discursos a partir dos quais pensa o laço social. São eles: o discurso universitário, o discurso do mestre, o discurso da histérica e o discurso do psicanalista. Não será possível no texto de hoje, devido à complexidade e extensão do tema, me debruçar arduamente sobre as diversas leituras e suas consequências das fórmulas desses discursos. Mas, como ao menos dois deles se referem diretamente ao campo do ensino, tratarei certamente deles: o universitário e o do mestre. E o discurso psicanalítico concerne à minha discussão também pois ela trata justamente do desafio de ser professor universitário e ter de se relacionar com a transmissão da psicanálise. Ou seja, o discurso da histérica está de fora do texto de hoje.

O termo francês maître, dependendo do contexto, deve ser traduzido por mestre/professor ou por senhor, no sentido de senhor feudal mesmo que, por sua vez, é o mesmo que aparece na frase "Jesus Cristo é nosso Senhor". Portanto, formular o discurso do mestre é um modo de Lacan intervir nas relações entre o saber e o poder. Nesta fórmula, Lacan nos mostra que o discurso do mestre é aquele cujo agente se relaciona com o saber ocupando um lugar de Lei: o mestre afirma, coloniza o saber, impondo suas articulações como Lei. Sua verdade é que aquele que desponta como mestre é também um sujeito barrado de gozo e de saber, porém a posição de mestre nada quer saber disso.

|

| Iluminura com Jesus aparecendo diante do rei (Mestre Jacques de BESANÇON, 1490-1500), onde se vê um senhor vassalo do Senhor |

Já o discurso universitário, parente da lógica científica, designa um saber que se impõe sobre aquilo que lhe escapa, um outro modo, portanto, de colonização pelo saber, que recalca o autor como criador, que faz valer sua vontade, o mestre, a instância de poder que subjaz ao saber articulado. Ora, Lacan situa, portanto, a experiência universitária (eu acrescentaria, a do ensino nos moldes clássicos e não só a universitária), a de mestres e alunos, como uma experiência que se pontifica ou pela negação da divisão psíquica (e, deste modo, pelo reconhecimento radical do Inconsciente) ou pela negação do uso do saber como instrumento de poder.

É por isso que Lacan vai sinalizar que a psicanálise está no avesso daquela experiência, afinal tanto o reconhecimento do Inconsciente e da divisão psíquica é condição basal da psicanálise, como o uso do saber como instrumento de poder é tema central a respeito das discussões em torno da transmissão da psicanálise. Nos anos 1950 e na primeira metade dos anos 1960 Lacan teceu uma série de críticas contundentes ao modo como as instituições de psicanálise se organizavam e que tipo de transmissão se efetuava ali. Não era uma transmissão da psicanálise e sim uma transmissão de uma prática de assujeitamento à instituição e identificação imaginária dos pacientes/aprendizes com os analistas didatas. O efeito era uma reprodução de um mesmo, a ereção de uma normalização como ato formador, a figuração do analista como um profissional normal, bastião da norma e da normalidade, sendo que tudo isso se daria através de uma sujeição à hierarquia institucional. O que faria, naquela lógica, alguém ser reconhecido como psicanalista seria uma dinâmica universitária na qual a reprodução de saberes e práticas seriam 'performados' por aprendizes assujeitados, com ou sem amor de transferência, aparelhados numa rede de vigilância e controle quase paranoica da conduta e do discurso; numa palavra, era nomeado psicanalista quem emulava bem os analistas mestres.

Lacan denunciou tal prática, foi expulso por quem criticava e fundou sua escola. Foi nela que pôde dizer que um analista se autoriza por si mesmo. E foi já com a escola em andamento por alguns poucos anos que formulou o que seria a posição, o discurso do psicanalista, em oposição ao âmbito mestre/universitário que se produzia nas universidades e se reproduzia nas formações de psicanalistas. Se passar pela experiência psicanalítica como paciente mesmo é, conforme Ferenczi (1912) e Freud (1913, 1937), condição sine qua non da formação do psicanalista, Lacan dá ainda mais importância a essa experiência: para o psicanalista francês, uma análise é o caminho que leva à posição de psicanalista. E qual seria esta posição? Ela é definida assim: o agente do discurso do psicanalista ocupa o lugar de objeto a para seu interlocutor, o paciente, um sujeito dividido, que se reconhece dividido. Essa posição é, por assim dizer, antes de mais nada, uma recusa a ocupar o lugar de mestre (a mestria viria como produção deste discurso, mas do lado do paciente: o paciente desenvolve articulações produtoras de sentido a respeito de si mesmo na análise, essa tarefa não é do psicanalista). E quanto ao saber, o psicanalista o tem - é verdade -, mas se trata de um saber parcial, desvinculado de um poder dominador, restringido a um recurso para localizar o analista como objeto a.

|

| O lixo, o dejeto, o resto: um modo de se designar o objeto a |

E o que seria ocupar, na relação analítica, o lugar de objeto a? Primeiramente, seria ocupar o lugar de objeto e, assim, o sujeito, o protagonista, quem toma a palavra, é o paciente e não o analista. Mas quando Lacan escreve objeto a ele quer dizer algo mais do que simplesmente objeto; nesta altura de seu ensino, objeto a designaria o efeito estrutural, lógico, da inscrição psíquica de significantes: algo resta, um dejeto, uma parte, algum gozo não é capturado pelo significante - isto é o objeto a. Dito de outro modo, o objeto a é o que atualiza a não completude do saber e a inconsistência da figura de poder, ele é a insuficiência estrutural do campo simbólico que, por isso mesmo, o move, o faz trabalhar, indo sempre além pois algo falta para que o sentido se produza. Portanto, ocupar o lugar de objeto a é assegurar que o sujeito em análise permaneça como sujeito dividido, o analista operando como salvaguarda da ferida narcísica e do desejo de outra coisa do paciente. O tratamento psicanalítico visaria, ao contrário do discurso do mestre, defrontar o sujeito, de modo indelével, com sua divisão, com sua castração, o que o colocaria qualitativamente num lugar outro no que diz respeito ao prazer e ao desprazer, à felicidade e à infelicidade, às tentativas defensivas de salvaguardar seja a honra, a imagem, o ideal.

O analista é, portanto, um agente de desconstrução, um positivador da parcialidade, das pequenas diferenças, do desejo como falta-a-ser. Ora, como fazer isso na universidade? Lacan se colocou este problema, na medida em que, mesmo não sendo um profissional da universidade, seu ensino era ofertado no território físico da universidade e, anos antes, das instituições de formação psicanalítica que imitavam o formato universitário. Lacan queria transmitir a psicanálise apesar do campo universitário. Seu recurso foi seu estilo: fragmentário, barroco, obscuro, hermético, no qual as máximas, fórmulas, grafos e matemas não são possíveis de determinar uma única ideia, ao contrário, são recursos para pensar e dizer coisas diferentes, sobredeterminadas ou em deriva, pensamento produzindo diferença, como elogiava Gilles Deleuze em Diferença e repetição (1969), e não semelhanças ou fechamentos como uma tese universitária, nos moldes tradicionais, exigiria. Como o próprio Lacan diz no seminário já citado de 1969-70:

"Foi em Louvain que fizeram uma tese sobre o que chamam, talvez inadequadamente, minha obra.

Essa tese, não esqueçamos, é uma tese universitária, e o mínimo que transparece é que minha obra não se presta bem para isso" (LACAN, 1969-70, pp. 38-39)

O discurso fragmentário e obscuro de Lacan foi um modo como ele possibilitou que sua obra não fosse capturada pelo saber-poder universitário, que a normalizaria, retiraria sua fulgurância subversiva, não-toda e garantidora das experiências do desejo e do sujeito. Como nos lembra, na mesma época, Umberto Eco, a obra aberta põe aquele que a explora no lugar ativo, desejante, de sujeito que visa significá-la e não como mero ser afetado passivamente pela experiência (ECO, 1968).

|

| Umberto Eco |

No entanto, repetir o procedimento de Lacan, paradoxalmente, não seria mais subversivo porque tomar seu procedimento como método estabelecido seria dar a Lacan o lugar de Mestre e, aos repetidores, o de veículo de um discurso universitário. Lacan percebeu, ao dissolver sua escola, que este perigo ocorreu mesmo por lá. A submissão neurótica à sua imagem e às suas palavras por parte dos membros daquela escola foi uma das razões da dissolução - e foi por isso mesmo que Lacan disse naquela ocasião: "Se, pai severo, persevero [père-sevére], é porque a experiência feita convida a uma contra-experiência que compense (LACAN, 1980, p. 320). Ou seja, reconheceu que foi posto no lugar de Pai Severo, mas ao mesmo tempo persevera em ocupar o lugar de psicanalista e produzir uma contra-experiência do discurso do mestre.

Quando um professor universitário leciona psicanálise, portanto, está sempre em risco o perigo de se situar como mestre que fecha o sentido, transmite uma articulação do saber que não abre o aluno à experiência do Inconsciente, mas o faz aprendê-la como uma teoria qualquer, quem sabe um sistema filosófico, ou seja, aquilo de que Freud tratou de dizer que a psicanálise não é, com toda a veemência que sabia dar às suas intervenções (FREUD, 1932). A transmissão da psicanálise não encontra o melhor terreno na universidade se ali for o lugar de produção de saber universitário, mas pode encontrar terreno mais propício se, a partir das críticas oriundas de maio de 1968, o professor deixe de ser o senhor do saber, o universitário o papagaio do saber do mestre, que se torne possível a experimentação fragmentária, incerta, tosca e autoral do sujeito dividido em sua relação com o saber, quer seja ele o professor ou o aluno, agora, na verdade, personagens com lugares embaralhados. Ainda assim, mesmo que algo se transmita da psicanálise, não forma um psicanalista - este se forma em sua análise, fundamentalmente pois ali encontra alguém na posição de psicanalista, de objeto a que lhe assegura sua divisão psíquica, o que um professor pode fazer apenas aproximadamente porque cabe a ele dar notas, avaliar, reprovar ou aprovar, orientar e transmitir seu ponto de vista, sua leitura (e, por isso, o lugar de mestre sempre espreita sua profissão).

Na medida em que esta discussão reencontra o problema da psicanálise e da universidade, vale reiterar: NÃO À GRADUAÇÃO EM PSICANÁLISE!

Oi Pedro, foi uma aula!!!

ResponderExcluirParabéns pelas “aulas”

Obrigado!

ResponderExcluir