Sobre o consumo das crianças oitentistas

- SE VOCÊ QUISER LER ESTE TEXTO EM SEU IDIOMA, PROCURE A OPÇÃO "TRADUTOR" (TRANSLATOR) NO CANTO SUPERIOR ESQUERDO DA TELA -

Os constantes lançamentos, por parte da indústria do entretenimento dos EUA, de produtos que evocam, por sua vez, outros produtos lançados na década de 1980 é o foco do texto de hoje. Roupas, brinquedos, filmes, séries de TV, músicas: vê-se, nos últimos anos, como uma quantidade importante destes produtos se refere aos anos 80. Mas se observarmos mais cuidadosamente, aquilo dos anos 1980 que retorna são produtos destinados às crianças da época, como se percebe claramente nas inúmeras continuações, animações, brinquedos, enfeites, roupas, séries de TV, livros etc. relacionados a filmes como Star Wars (LUCAS, 1977), Caçadores da arca perdida (SPIELBERG, 1981), E.T. - o extraterrestre (id., 1982), O exterminador do futuro (CAMERON, 1984), Os caça-fantasmas (REITMAN, 1984) ou Predador (MCTIERNAN, 1987).

|

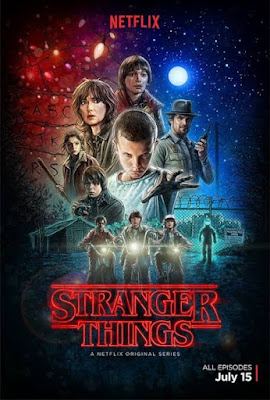

| Cartaz virtual de divulgação da série de TV Stranger things (Matt DUFFER & Ross DUFFER, 2016-) |

Uma indústria com fins lucrativos, como qualquer empresa capitalista, não produz estes produtos sem algum cálculo de riscos. Aparentemente há riscos baixos neste tipo de produção; dito de outra maneira, há um mercado cativo assegurado de consumidores de produtos que reatualizam os originais consumidos pelas crianças dos anos 1980 e que deram lucro já naquela época.

Vale lembrar aos leitores que a geração nascida do meio dos anos 1970 até o meio dos anos 1980 - a minha geração - foi a primeira geração de crianças consumidoras do ocidente, fenômeno iniciado nos Estados Unidos, mas que invadiu a Europa e a América do Sul também, mostrando com isso a eficiência da indústria de propaganda, aliada inseparável da indústria do entretenimento, chegando mesmo a se tornar impossível discernir qual é qual. É óbvio que, antes, crianças já consumiam produtos da indústria do entretenimento, porém, exceto pelos desenhos animados da Disney (que, de certo modo serviram de modelo para o que se desenvolveu depois), não havia produtos cinematográficos que irradiassem outros produtos secundários como camisetas, brinquedos, séries, livros, enfeites - tudo destinado às crianças. Aliás, até então não havia sequer moda infantil, havia roupas para as crianças, o que é diferente - aqui no Brasil, as roupas da Xuxa destinadas às meninas foram, de fato, uma grande novidade. Uma série de TV atual, Stranger things (DUFFER & DUFFER, 2016-), descreve muito bem como as crianças dos anos 1980 eram bombardeadas por propaganda e consumiam produtos cuja moda os tornava desinteressantes em intervalos de um ano mais ou menos, para que novos viessem a aparecer em suas estantes, camisetas e chaveiros, sem parar.

Vale lembrar que a geração em questão, ao menos nos Estados Unidos e no Brasil, é superpopulosa; ela é mais populosa que a geração precedente e que a seguinte, e hoje ela já tem filhos afetados pelos seus gostos. O que a indústria do entretenimento descobriu com o tempo, com esta geração cobaia de seus experimentos é que, mesmo que alguns produtos tenham durado um verão, eles foram guardados na memória afetiva de muita gente e que, quando são recolocados no mercado, vendem de novo - desta vez, embebidos de um saudosismo indisfarçável. Desse modo, Stranger things, um fenômeno de audiência entre o público infanto-juvenil é uma peça de análise interessante: ao mesmo tempo em que é eficaz em fisgar crianças e adolescentes contemporâneos a partir da nostalgia dos pais, denuncia através de sua protagonista, o quanto as crianças dos anos 1980 foram cobaias de experimentos de uma indústria - Onze, a personagem principal, é uma menina paranormal utilizada como cobaia de experimentos secretos do governo americano que, após fugir de seu cativeiro num laboratório secreto, e após diversas aventuras e desventuras, passará a querer consumir no shopping center da cidade como meio de se anestesiar dos eventos que a marcaram de modo traumático. Justiça seja feita à série: ela apresenta o gozo escapista e consumista da população da pequena cidade com a chegada do shopping center de modo crítico e afiado - ao mesmo tempo em que a indústria do consumo é implantada, o pequeno comércio entra em falência, aumentando a pobreza; além disso, como a série se passa nos anos 1980, os inimigos russos-comunistas estão presentes de novo e seu modo de tentar dominar os americanos é através da melhor isca possível - justamente o shopping center! -, ou seja, a série indica o quão os americanos (e seriam só eles?) são facilmente manipulados pela indústria do entretenimento e do consumo.

|

| Slavoj Žižek |

Slavoj Žižek (2012) propõe que o cinema - ao menos o hollywoodiano - é uma grande máquina de propaganda capitalista que cria e transmite fantasias. O filósofo-psicanalista esloveno não se refere unicamente à produção oitentista; a rigor, sua análise continua o que já se lê nas discussões de Adorno & Horckheimer a respeito da indústria cultural de massa desde os anos 1920, com o uso do rádio para a propaganda, fascista ou não, e também do cinema hollywoodiano, justamente (1944). Mas a ênfase de Žižek na produção de fantasias toca num ponto controverso do pensamento psicanalítico que pretendo explorar a seguir.

Sigmund Freud já nos falava de produções de fantasias, mas, ao mesmo tempo, nos dizia que nossas fantasias não são, assim, tão diferentes e que se os indivíduos soubessem disso, aliás, não teriam a vergonha de confessá-las que, manifestamente, demonstram diante do analista (FREUD, 1907). Quando finalmente as contam aos seus analistas, encontram um certo alívio e o analista - ao menos era assim que ele pensava na primeira década do século XX - escuta fantasias que se repetem de paciente para paciente. Freud ensina que a fantasia é um modo de dar algum destino ao desejo diante de uma realidade que o frustra; nela, o desejo surge se realizando imaginariamente no futuro porém emulando algum modo de satisfação do passado. É a fantasia, assim, o mecanismo que nos coloca dentro de uma temporalidade contínua de passado-presente-futuro; ela é construída no presente para resolver no futuro um problema usando moldes do passado. Em 1918, no estudo do caso do 'Homem dos lobos', e, novamente, em 1919, no artigo "Bate-se numa criança", Freud vai além e propõe que há fantasias tão recorrentes que é preciso considerá-las como herdadas filogeneticamente; seriam fantasias originárias, por exemplo, as fantasias de sedução, de castração e da cena sexual como ato de violência.

Todavia, nestes mesmos trabalhos citados acima, Freud indica que uma plasticidade singular trabalha na moldagem das fantasias em cada um de nós. Freud chega a dizer que cada fantasia traz a marca da época em que foi criada (FREUD, 1907), mostra também que o sujeito pode ocupar diferentes papéis numa mesma fantasia (id., 1915, 1919) e que pode remodelar uma fantasia herdada filogeneticamente (id., ibid.). Ou seja, uma fantasia pode ser criada ou herdada, pode ser repetida ou remodelada e há diversos modos de o sujeito se situar na fantasia - ora, o que pareceria uma mera prisão subjetiva, no final das contas, comportar bastante liberdade. A fantasia parece mais como uma grade a partir de onde se apresenta um sujeito singular.

A discussão é análoga àquela a que Michel Foucault se dedica na introdução de seu História da sexualidade 2: o uso dos prazeres (FOUCAULT, 1984). Ali, o filósofo tenta discernir o sujeito ético do assujeitamento a uma moral. O exemplo que o próprio autor nos dá a respeito de nossa relação com o preceito moral de que devemos nos casar é suficiente para esclarecer tal diferença. Nós não apenas aceitamos ou negamos tal preceito, mas também construímos um modo singular, subjetivo, de nos situarmos em relação a ele: posso querer me casar porque amo alguém, não porque há um preceito moral; posso querer me casar porque a tradição assim o pede; posso querer me casar pois parece que me tirará de alguns infortúnios financeiros e afetivos; posso quer me casar para alegrar minha família e continuar a repudiar tal instituição secretamente etc; o mesmo valendo para as razões de eu não querer me casar. Em outras palavras, nossa relação com a moral não é binária apenas, não se trata somente de aceitar ou negar, mas é também um modo de nos construirmos como sujeitos éticos, sujeitos que decidem algo. Pois bem, proponho que pensemos - considerando que aqui se trata de uma escolha inconsciente - o mesmo no que diz respeito às fantasias: não se trata somente de herdar fantasias ou mesmo de criá-las, mas também de como nos relacionamos com elas e a partir delas, que sujeito emerge diante de tais fantasias.

|

| Harrison Ford no set de filmagem do quinto filme da franquia Indiana Jones (Steven SPIELBERG, 1981-), a ser lançado ainda em 2022 |

E não seria nenhum absurdo, aliás, considerar os próprios preceitos morais como fantasias compartilhadas socialmente, ao menos para os psicanalistas isso já é um lugar comum ao menos desde Totem e tabu (FREUD, 1912-13). O campo da cultura pode ser definido, assim, como um campo de compartilhamento de fantasias e delírios. Esse é, aliás, o modo como os psicanalistas contemporâneos costumam lidar com a ideia freudiana de herança filogenética: é raro algum psicanalista ainda sustentar a hipótese de que herdaríamos fantasias inconscientes de modo orgânico; mais comum é o aproveitamento da ideia freudiana de que herdamos fantasias inconscientes atuadas pelos outros, indicadas pelo Outro, quando somos aculturados. Se esta reinterpretação do texto freudiano procede, é preciso dizer que as fantasias originárias de sedução, castração e da cena primária seriam efeitos da cultura sobre a criança. Como a cultura é algo que se transforma, que é modelável, não devemos desconsiderar a hipótese de que a indústria cultural de massa produz fantasias - quem sabe até outras fantasias originárias, ou ao menos novas modelagens daquelas.

Retornemos à geração cobaia dos anos 1980: nunca antes uma geração de crianças foi tão bombardeada por fantasias disseminadas em massa e pela reverberação delas em produtos que as faziam durar um pouco mais para render um pouco mais lucros para quem as vende: o filme ganha um livro, um álbum de figurinhas, bonecos e até chicletes, bem como um novo filme continuando o primeiro, sempre evocando a experiência fantasística daquele filme original. Toda uma geração viveu, ao mesmo tempo, um assujeitamento em massa a uma moral empacotada, a um compêndio de fantasias veiculado principalmente pelo cinema, e se subjetivou em relação e a partir delas. Darth Vader, Martin McFly, Ferris Bueler, o assassino Jason, o Alien, Madonna e Michael Jackson povoaram as fantasias daquelas crianças e são reevocados de tempos em tempos pela indústria que continua a capitalizar em cima daquela geração. Estamos falando de uma geração que mostrou, através de seu comportamento de consumidor, que o experimento foi bem sucedido, qual seja, se fantasias são transmitidas como produtos a serem consumidos, tem-se dois efeitos importantes para a indústria capitalista do entretenimento:

|

| A boneca Barbie, agora transformada em desenho animado - e filme |

1) a subjetivação se dá em torno da ideia do consumo, mesmo o lembrar da infância como 'época boa' é ressignificado como consumo reatualizado de produtos que trouxeram alegria; a infância é lembrada como boa, dentre outros motivos, pois naquela época se consumiu tais produtos, o que, para muitos, serve de isca para um saudosismo consumista dos mesmos produtos, hoje em dia, de um modo que parece não se exaurir jamais. Um certo conservadorismo saudosista se conjuga a uma modelagem neoliberal da subjetividade, para a qual tudo é capitalizável.

2) aquilo que surgiu como produto efêmero, da moda, típico da sociedade de consumo, vai, aos poucos, ao ser transmitido por pais consumidores de produtos de suas infâncias aos seus próprios filhos como valores, ganhando constância, vai-se criando uma cultura da infância e da memória como experiências de consumo. Ou seja, o que se lançou para ser usado num verão, volta e meia retorna como memória - e a indústria encontra no retorno da memória mais um modo de extrair lucro. Se por um lado houve uma vitória da memória sobre o fugaz, a memória já é revivida como experiência de consumo. Se por um lado houve uma fixidez na experiência infantil como marca do bom e do prazeroso, por outro se trata somente da infância enquanto experiência de usufruir de objetos da indústria, retirando cada vez mais da infância as brincadeiras que a indústria não conseguiu capitalizar: cabra-cega, pular carniça, carrinho de rolimã foram perdendo espaço para os bonecos dos 'Comandos em Ação', para a 'Barbie', para o videogame.

No entanto, como também sinalizei, o sujeito ainda encontra espaço para ex-sistir diante desta moral. Ele não apenas diz sim ou não. Ao dizer sim ou não, ele se posiciona eticamente, ele retoma as fantasias e as remodela ao seu modo. Tomemos a mais bem sucedida aventura da indústria do entretenimento, Star Wars: para alguns Darth Vader é o pai mau, para outros é o general da terrível e opressora ditadura, para outros é o herói decaído que ainda guarda alguma bondade se mostrando tragicamente dividido, para outros é um homem derrotado pela mecanização (é mais máquina que homem), para outros é um boneco na estante, para outros um produto dos invasores yankees etc.

|

| Cena em close do personagem Darth Vader, do filme O retorno do Jedi (Richard MARQUAND, 1983), da trilogia original de Star Wars |

É nas bordas deste processo de assujeitamento através de fantasias vendidas pela indústria que os sujeitos ocidentais têm de se posicionar eticamente para não sucumbirem e se tornarem meras máquinas do Império como o próprio Vader ou, ao contrário, se tornarem algo absolutamente alheio, exilado e incapaz de interferência, como o Mestre Yoda. É na tensão entre o poder e a resistência (FOUCAULT, 1976) ou entre as fantasias originárias e as individuais (FREUD, 1918 [1915]), que o sujeito deve emergir como força desejante e subversiva, não assujeitado nem solipsista.

👏👏👏👏

ResponderExcluirAdorei esse texto!

ResponderExcluir