O heroico na voz de Milton Nascimento

- SE VOCÊ QUISER LER ESTE TEXTO EM SEU IDIOMA, PROCURE A OPÇÃO "TRADUTOR" (TRANSLATOR) NO CANTO SUPERIOR ESQUERDO DA TELA -

Milton Nascimento anunciou que realiza agora sua última turnê. O texto de hoje é uma homenagem ao grande cantor e compositor cuja obra marcou a vida de muita gente - entre elas, eu.

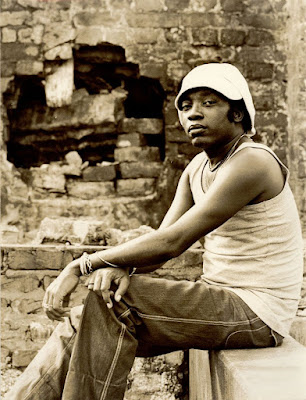

|

| Milton Nascimento nos anos 1970 |

Suas composições e suas interpretações, a rigor, poderiam ser separadas, afinal Milton canta canções de outros autores e algumas de suas composições já foram executadas por outros intérpretes. Mas seu estilo de cantar é tão singular, único e marcante que parece fazer com que suas canções apresentem sua verdade quando ele as interpreta. E mais, quando Milton canta a música de outros, ele as torna expressões suas. Seja no arranjo, seja mesmo em seu canto, há uma marca contínua na música de Milton Nascimento que pretendo comentar abaixo.

Em sua música, às vezes, escutamos sua voz frágil, em falsete, trêmula. Às vezes, em geral quando percorre notas graves, sua voz parece ocupar o espaço, espalhar-se. E na maior parte do tempo, quando canta entre médios e agudos, utiliza de uma voz que, ao mesmo tempo, se mostra forte e fraca - contundente, afirmativa e tremida...angustiada. Seu canto evoca um choro. Mas não somente o choro triste, como também o choro da alegria, das saudades e, de modo marcado, o choro da fé, da persistência e da esperança.

Aliás, as letras de diversas canções suas ou que interpreta visitam o tema da fé: Fé cega, faca amolada (NASCIMENTO & BASTOS, 1975), Maria Maria (NASCIMENTO & BRANT, 1978), Sentinela (id., 1980), Coração de estudante (NASCIMENTO & TISO, 1983) e Sebastian (GIL & NASCIMENTO, 2000) são alguns bons exemplos.

Os arranjos, com muita frequência, reforçam o clima que seu canto e sua letra criam. Ora escutamos ecos da música caipira, ora das cantigas de roda, ora da transmissão do catolicismo mineiro pela música, ora influências de Beatles ou do rock progressivo, ora da musicalidade dos índios brasileiros, ora outras referências musicais sul-americanas...mas todas essas referências parecem, em seu conjunto, apontar para uma direção: sua música expressa uma dor e uma luta; uma dor que o mundo impõe e uma luta por viver, por ser, por se afirmar mesmo havendo a dor.

|

| Capa do álbum Sentinela (Milton NASCIMENTO, 1980) |

A dor dos oprimidos é cantada por Milton Nascimento. A dor dos índios e dos camponeses em suas condições de desprezados, a dor dos perseguidos e torturados pelas ditaduras militares e de quem os ama, a dor dos solitários e tímidos, a dor de quem tem que enfrentar sozinho, sem muito amparo, um mundo muito grande e muito amedrontador.

Mas seu canto não é pura melancolia. A dor cantada por Milton é uma parte de sua expressão. A que mais me interessa aqui, no entanto, é outra, relacionada - é verdade - a ela: a força tirada do corpo cansado a ainda se reerguer e continuar, perseverar, insistir, mesmo com medo, mesmo assumindo a fraqueza diante do monstro. Sua força está em assumir a fraqueza e apostar na luta como única possibilidade de vida. Travessia (BRANT & NASCIMENTO, 1967) e Caçador de mim (MAGRÃO & SÁ, 1981) são, de certo modo, a bússola para grande parte da obra de Milton Nascimento.

Lutar com uma força maior e ainda assim insistir, perseverar, pois só parece valer viver assim - há algo de trágico nesta posição. Jacques Lacan, em seu O Seminário livro 7: a ética da psicanálise (1959-60), se interessa pela condição humana tal como é delineada na tragédia (grega); o motivo do interesse é que há, para ele, algo fundamentalmente trágico na experiência do inconsciente - e mais precisamente, na experiência do desejo inconsciente.

Desde Freud, o desejo é o efeito do registro mnêmico/simbólico da experiência de satisfação (FREUD, 1900). O registro jamais é idêntico à experiência; assim, nossa tentativa de repetir aquela experiência através da memória necessariamente falha, e, deste modo, o desejo segue perseguindo o que ficou fora do registro. Por apontar para o 'lado de fora', o desejo não se satisfaz com os diversos bens que nos são oferecidos para calá-lo. Ele não se confunde também com nossa demanda de prazer e amor. Ao contrário, ele aponta sempre para um além, reafirmando o que falta e nos tirando de um certo comodismo de mero animal orientado para a sobrevivência e a homeostase (LACAN, 1957-58). Logo, pode-se dizer que somos mais acossados pelo desejo inconsciente do que o controlamos; é ele quem nos conduz.

O inconsciente ou isso (FREUD, 1923), que pressiona pela expressão do desejo, é uma força acachapante se comparada ao eu, que busca o próprio bem-estar. Para Lacan, o que podemos fazer diante deste insistente desejo inconsciente é acolhê-lo, assumir que ele diz respeito a nós - ou melhor, ao sujeito -, escutá-lo assumindo que é dali que se fala a verdade sobre nós (LACAN, 1960). É ao se responsabilizar pelo próprio desejo, é ao sustentá-lo, é ao não abrir mão deste desejo que o sujeito consegue persistir e não perecer diante de alguns perigos angustiantes, além do perigo do comodismo no bem-estar, estéril e vazio.

|

| Ernest Jones, o psicanalista que cunhou o termo afânise para se referir ao desaparecimento do desejo |

Como já comentei em outra postagem, Antígona, a heroína da tragédia homônima de Sófocles, para Lacan, serve de modelo de alguém que não cede de seu desejo. Ela o sustentou mesmo que tivesse de morrer para isso, pois ele é contrário ao mandamento do tirano, ele é subversivo e, ainda assim, Antígona se lançou a fazê-lo valer. Para Lacan há algo de heroico na sustentação do próprio desejo diante de um mundo muito mais forte e perigoso que aquele sujeito ali, dividido e desamparado. Há, por isso mesmo, algo de trágico também. Mas a ética da psicanálise é justamente a ética do desejo, ou seja, diante de tantas forças que direcionam o sujeito à afânise, a psicanálise é uma via para a sustentação do desejo (id., 1959-60).

Como é também a música de Milton Nascimento, em ato. Diante do trágico da vida, com seu canto, com sua música, ele nos alimenta com o exemplo de seu heroísmo. Ouvimos um canto que é, ao mesmo tempo, fraqueza, força e fé. Ele se põe de pé diante do mundo e nos faz chorar ao escutar alguém sustentar um desejo, um homem tímido, negro e com a maior voz do Brasil.

|

| Capa de Geraes (Milton NASCIMENTO, 1976) |

Milton anuncia que, em breve, não escutaremos mais sua voz ao vivo. Mas ela está gravada em discos, fitas, MP3 e em nossa memória. Os heróis não devem ser esquecidos, mas sempre lembrados para nos inspirar a também, em nossa fraqueza diante das dores do mundo (sejam as dores públicas que a opressão política impõe, sejam as dores particulares de cada um), a tirar das entranhas a força da voz, do canto e da fala, para apostar no desejo como afirmação de si.

Que texto lindo e poético!

ResponderExcluirObrigado!

Excluir